富山大学COC+関連地域志向科目講義レポート

授業科目名:地域ライフプラン

開講学期曜限:2017年前期・水曜2限 5月24日

-

第6回 富山(高岡市)で暮らす 課題「町屋で暮らす」

ゲストスピーカー:NPO法人 金屋町元気プロジェクト理事長 加藤昌宏氏

「地域ライフプラン」は、地域課題をどのように発見し、創造的な解決にどう取り組んでいるのか。これらの理解を深め、地域課題の解決方法について考える授業です。

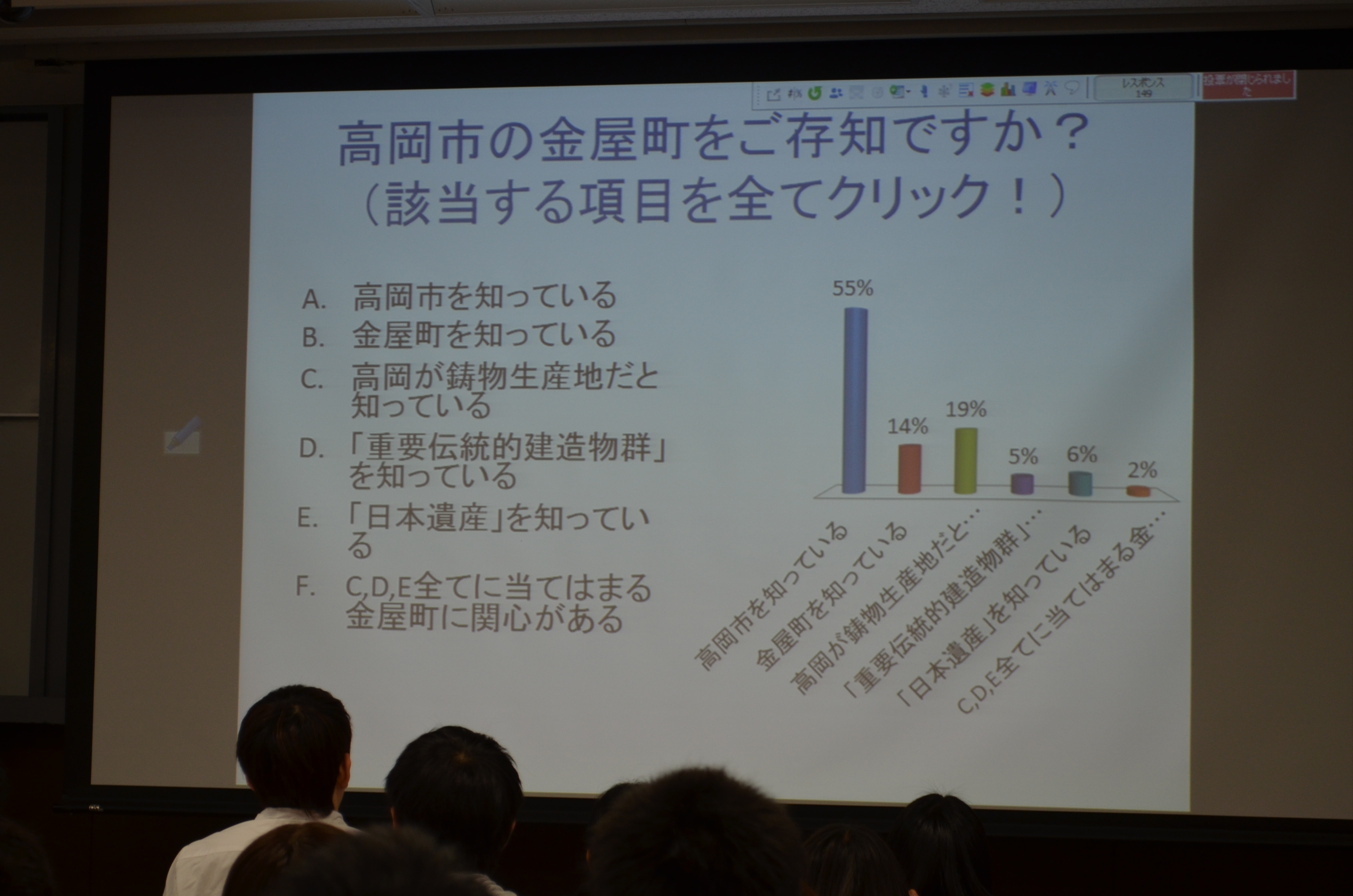

今回のゲストスピーカーは、NPO法人 金屋町元気プロジェクトの加藤昌宏理事長。「町屋で暮らす」をテーマに、活動の舞台である「高岡市金屋町」の紹介やまちづくりの歴史、さらにNPO法人「金屋町元気プロジェクト」が取り組む空き家対策、定住促進活動についてお話いただきました。

金屋町の紹介

金屋町は昔、鋳物師の町として栄えたが、現在はほとんどが住宅街である。平成24年に「鋳物師(いもじ)町」として初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。最初に打診があった際は住民の反対意見もあり、一度は断った。しかし、3年かけて住民で話し合い、選定を受けた。当時、何度も話し合いの場を持ったことが、その後のまちづくりに重要な「自治会の輪」につながったと思う。

明治時代には、鯡釜(にしんがま)が北前船でどんどん北海道に出荷され潤った。明治9年にはパリ万博に出展された高岡銅器の香炉が大絶賛を受け、海外から銅器の美術品の注文が来るようになった。また銅像の鋳造技術も高く評価され、明治中期まで高岡の鋳物産業が栄えた。しかし戦後、技術者が戦死するなど減少。さらに市から火災、騒音の面から銅器団地(高岡市戸出)に移転することが推奨され、その頃から、金屋の町屋に空き家が目立ち始めた。

昭和55年、金屋町の中心を通る道路の拡幅計画が持ち上がったのを契機に「自分たちの町は自分たちで守らなければいけない」という機運が生まれた。昭和57年に金屋町まちづくり推進協議会が発足。市へ住民の要望が認められ、市の都市計画事業として県内初の無電柱化、消雪装置のある石畳工事が実現した。町の象徴である「鳳凰像」も設置された。昭和62年、町屋と町並みを守る「金屋町まちづくり憲章」を独自に作成。まちづくり事業として、住民が町を正しく理解し、共通意識を持つための「金屋学(郷土を学ぶ講座)」を開始した。このほかマップの作成、先進地視察研修、「金屋町通信」の毎月発行、ふいご祭り、富山大学芸術文化学部・高岡市との協働による「金屋町楽市」も行っている。

金屋の町屋は間口が狭く、奥行が長いのが特徴で、駐車スペースがなかったり、家の改修費にお金がかかったりするため、特に若い人の流出が顕著だった。30年前には420世帯、2,200〜2,300人いたが、現在は189世帯、人口519人と激減し、空き家だらけになっている。

人口減少の危機感から、これまで町のにぎわいのため様々な事業を行ってきたが、それは問題解決にならなかった。自分たちと一緒にまちづくりをしてくれる若い世代に来てもらわないと町が維持できない。そこで平成25年に「金屋町元気プロジェクト」を設立。「高岡鋳物発祥の地として、地域住民が住みやすい街、来街者が訪れたく、住みたくなるような街」を目指し、特に子育て世代や若手クリエイターを対象に定住促進を目指した。

平成26年に定住促進計画を策定。空き家対策のため、空き家を工房や住居などに利用したい人と所有者をマッチングさせるシステムづくり、空き家調査や大家さんへの説明会も行った。町の情報を全国発信するため、平成27年には定住促進サイトを開設。「とやま暮らしセミナーin東京」にも参加しPRした。

移住希望者の不安を取り除くため、町屋体験宿泊施設を検討。現在、土地を取得し、ここ2、3年のうちの開業を目指している。また、若手クリエイターの移住を推進するため、今後も工房や住居の提供・就業支援を図っていく。

加藤理事長:年配のメンバーでスタートしたので、まずはホームページという発想だった。現在は20代、30代のメンバーも増えてきた。プロジェクトを設立して4年経つが、4家族が移住した。ほとんどが若い世代の方。その方々にも話を聞きながら、アピール方法を考えていきたい。

学生2:金屋町が伝統的な町だというのは、強みやセールスポイントだと思うが、「住みづらい施設なのでは」という町屋に対する固定観念が、移住を渋らせるのではないか。

加藤理事長:若い人にとっては、町屋は住みにくい家の造りかと思うが、一方では「さまのこ」とよばれる格子戸に魅力を感じ、「昔の家の造りがいい」という人もいる。

外観を守りつつ、内装を洋風にして住みやすく工夫している人も多いので、今後のPRに生かしていきたい。

学生3:移住対象としている「子育て世代」に対しては子育て支援策も必要なのでは?

加藤理事長:10年、20年先の町の担い手を考えた時に、できることであれば世帯を今後持たれる方、現在お子さんをお持ちの方に来ていただきたいと対象を絞った。金屋町は一つの小さな自治会。特典はないし、支援にも限度があるが、若手クリエイターであれば工房の無償提供ができるようになる。将来的には共同駐車場を無料提供していけるのではないかと思っている。

講義を終えて加藤理事長から学生へメッセージ

若い世代の率直な意見や提案を聞けて大変勉強になった。学生の皆さんには、単にイベントや行事に参加するだけでなく、地域の中に入ってどんどん人と交わってほしい。交流を深め、一緒に取り組むことで、開催するまでの過程の楽しさ、嬉しさを味わってほしい。